di Montagne Misteriose

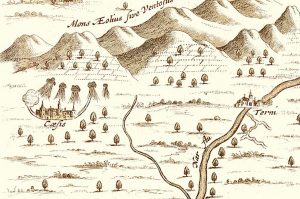

‘La montagna di Cesi’. In realtà si chiama monte Eolo perché soffia, come il Dio dei venti. Le sue viscere sono una groviera: è attraversato da grotte e cunicoli e dalle aperture, una è proprio nei pressi delle mura di Sant’Erasmo, fuoriescono getti d’aria calda d’inverno, fresca d’estate. Un fenomeno che stimolava l’attenzione dei viaggiatori del Grand Tour: in giro per l’Italia nel ‘700 e nell’800, facevano una deviazione a Cesi attratti dalla curiosità naturale.

Gallerie e caverne, d’altra parte, risvegliano facilmente la fantasia. Specie se ci sono leggende bimillenarie legate alle loro profondità.

Tito Livio, nelle sue ‘Storie’, racconta di mille soldati Umbri che si opponevano alla conquista romana: trovarono la morte nelle grotte di Cesi. I Romani ve li spinsero, poi chiusero le aperture ed appiccarono il fuoco.

Altra storia importante narra della città sotterranea di Criptona, dove la regina degli Umbri, dallo stesso nome della città, percorreva strade costruite da gallerie scavate nella roccia calcarea che collegavano questa mitologica città, con quella di Carsulae.

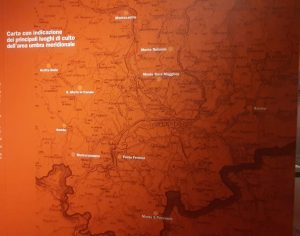

Il luogo dove oggi sorge Cesi era abitato da popolazioni di origine umbro-sabina già cinque secoli prima di Cristo e ospitava sulla vetta di Torre Maggiore un santuario; nel 295 a.C. con la battaglia di Sentino Roma sconfisse le popolazioni umbre e, anche dopo la conquista romana, l’area di culto di monte Torre Maggiore continuò ad avere un ruolo di primo piano nella centralità dei riti religiosi dell’Umbria meridionale, tanto che era collegata da una strada di grande importanza conosciuta come ‘Carre Sale’.

Fate attenzione lungo queste strade: secondo la leggenda, si dice che le case abbandonate siano frequentate dai folletti locali, i Mazzamurelli (a Cesi gli hanno perfino dedicato una via). Quasi sempre sono simpatici, seppure di natura dispettosa.

In epoca romana esisteva una piccola cittadina, Clusiolum ‘supra Interamnam’ citata da Plinio (Plinio Il Vecchio – Naturalis Historia – Liber III – 14). ‘Visuentani. in hoc situ interiere Feliginates et qui Clusiolum tenuere supra Interamnam et Sarranates cum oppidis Acerrisquae Vafriae cognomina bantur, Turocaelo quod Vettiolu…’. Dell’antica Clusiolum rimangono imponenti testimonianze. Le strutture sono da configurarsi come mura poligonali. La tipologia sembrerebbe pre-romana, probabilmente appartenente alla cultura umbra o precedente, mentre la datazione è incerta ma rilevabile attraverso quanto descritto nelle righe sopra. Le mura poligonali in oggetto, inoltre, possono essere sia un terrazzamento, sia parte di una cinta muraria appartenente ad una fortificazione.

Dove sono i resti di Clusiolum, oggi sorge una piccola ed elegante chiesa romanica dell’XII secolo, per molto tempo sede di un convento benedettino e dedicata a Sant’Erasmo. Fu con Angelo Geraldini di Amelia, tuttavia, che il destino della famiglia cominciò ad incrociare i grandi eventi europei. Finalmente venne chiamato a Roma e nominato giureconsulto dal cardinale Domenico Capranica; il papa Niccolò V gli concesse il diritto sul monastero di Sant’Erasmo di Cesi. In suo onore furono dipinti da Giovanni Fiorentino gli affreschi della chiesa di Sant’Erasmo in Cesi.

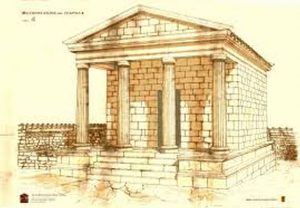

Prosegue il nostro viaggio sulla montagna di Cesi. Stiamo per salire in vetta al monte Eolo. Continuando il cammino, attraverso due diversi sentieri si giunge a monte Torre Maggiore (1.120 metri s.l.m.), il più alto dei monti ternani. Da quassù lo sguardo cattura uno spazio vastissim e l’impatto con ‘la storia’ è emozionante: di quella che fu un’area di culto di riferimento per le popolazioni che si insediarono lungo le pendici dei monti Martani, rimangono i resti di due templi.

Secondo degli studi, l’area era dedicata al culto del Marte Italico della cultura pre romana Italica.

Il tempio più antico è del VI sec a.C., l’altro del II-I sec a.C.. Sembra di commettere un sacrilegio nel varcare la soglia in travertino, perfettamente conservata, dell’accesso all’area sacra.

Gli scavi hanno riportato alla luce molti bronzetti votivi di figure stilizzate. Al centro della struttura è presente un antichissimo pozzo, quello del rituale attraverso il quale i fedeli pensavano di poter entrare in contatto con gli Dei dell’acqua e della terra, attraverso fonti e sorgenti, per questo si scavavano pozzi profondi che riempivano con offerte agli Dei degli Inferi e che richiudevano poi con grande cura. L’archeologa Laura Ponzi Bonomi ipotizzò che in alcuni di questi ambienti si producessero e poi venissero venduti i bronzetti votivi, piccole e semplici figurine schematiche di uomini, donne e bestiame acquistate dai pellegrini e offerte alle divinità. Il luogo subì un progressivo e lento abbandono, con persistenza del culto pagano anche dopo l’affermazione del Cristianesimo; infatti il materiale di scavo attesta la frequentazione del tempio almeno fino all’inizio del IV secolo d.C.. In molta della cartografia, anche relativamente recente, il sito è ancora indicato col nome di Ara Major.

Una leggenda parla di una bambina di Cesi che, durante la notte, venne come ipnotizzata e chiamata dalla voce di una vecchia donna. Questa bambina seguendo la voce si trovò fino in cima al monte, dove era in atto un sabba. Per liberarsi da questo sortilegio la bambina pregò e il rituale venne interrotto e la fanciulla rinvenne, come per magia, nei pressi del santuario della Romita di Cesi.

Il documento più interessante che potrebbe attestare la prosecuzione del culto pagano sul monte Torre Maggiore è però una cronaca dell’Eremita degli Arnolfi, conservata presso l’archivio francescano provinciale della Porziuncola ad Assisi (busta ‘l’Eremita’):

‘Nell’an. presente di N.S. 1650, è pervenuto nel nostro Convento de la Ss.ma Annuntiata dell’Eremita de’ P.P. Reformati di S. Francesco, frate Benedetto de’ Città di Castello, Guardiano del Convento di Porcheria [Portaria] di S. Pietro de’ P.P. Cappuccini di S. Francesco, Religioso di specchiatissima virtù. Seco havea il Fratello Laico fratel Lorenzo d’Amelia. […] Risolvemmo primieramente discorrere delli abusi e schiamazzi che ad ogni anno nascevano a motivo delle malsane feste che gruppi di poveri tappini facevano sù per la Via detta Del Carro fino al Monte Maggiore [Torre Maggiore]. Onde convenimmo procedere a solenni Processioni sù per cognominata Via ut ostacolare i malsani Riti imperetrati da quella Comunità di Infedeli’. Un’altra leggenda vuole che anche San Francesco, partendo dalla vicina Romita, si sia recato a pregare in questi luoghi.

Sempre secondo fonti locali, il tempio venne distrutto per provare artiglieria pesante. Che questo sia stato un modo per debellare definitivamente la sua frequentazione? La risposta rimane un mistero.

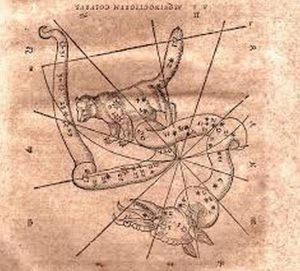

Un’ipotesi non avvalorata, ma svolta da studi indipendenti, parlerebbe della presenza di una sorta di osservatorio astronomico sul monte Torre Maggiore, che avvalorerebbe le ipotesi del culto Umbro della nascita e gli interessi astronomici dimostrati dalle antiche popolazioni dell’area.

L’osservatorio è costituito da una roccia isolata, in cima alla quale è ancora presente una vaschetta quadrangolare, scavata allo scopo di mantenerla sempre piena d’acqua, in modo da farvi specchiare le varie costellazioni. Ogni anno, alla mezzanotte del 24 giugno, la costellazione dell’Orsa Maggiore si trova perfettamente a perpendicolo con la vaschetta, indicando il solstizio d’estate.

In questa occasione i sacerdoti Umbri, gli Aruspici, avrebbero acceso un grande fuoco per avvisare gli altri osservatori, situati sui monti di Stroncone, monte San Pancrazio a Calvi ed il monte Soratte.

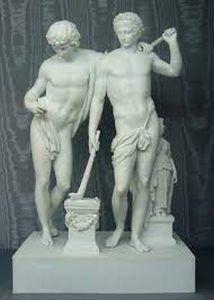

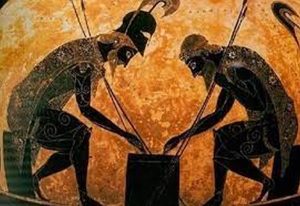

Sant’Erasmo è conosciuto anche con il nome di Sant’Elmo. Si chiamano ‘fuochi di Sant’Elmo’ quei fenomeni luminosi che si verificavano sugli alberi delle navi, che gli antichi popoli, non conoscendone l’origine atmosferica, attribuivano all’opera dei mitici Dioscuri Castore e Polluce. Proprio alle divinità gemelle di Castore e Polluce, a Carsulae è dedicato un tempio. Sempre in questa area archeologica compaiono altri due gemelli, i santi Cosma e Damiano ai quali è dedicata la chiesa. Questi ultimi rappresenterebbero una cristianizzazione del culto dei Dioscuri.

Il massiccio calcareo di monte Torre Maggiore, proprio per le peculiarità che lo caratterizzano sia dal punto di vista storico, geologico e paesaggistico, ha sempre suscitato l’interesse degli esploratori.

Dopo il tempio pagano siamo pronti a scendere in grotta. L’ingresso è all’interno di palazzo Stocchi-Spada. Questo edificio seicentesco possiede notevoli affreschi in cui sono raffigurate scene bibliche e di caccia. Al piano terra si trova un bel camino: nell’architrave sono inseriti i nomi di Pietro e Silvestro Spada, i committenti del palazzo. L’ingresso della grotta era già conosciuto dai romani.

Monsignor Felice Contelori era un membro di un’importante famiglia di Cesi, vissuto nella prima metà del 1.600, studioso e letterato.

Tra le sue molte opere, ce n’è una dedicata al proprio paese natale, Cesi. In questo libretto, pubblicato postumo nel 1675, tratta della storia e delle caratteristiche di Cesi e vi sono menzionate anche le grotte, che soffiano aria fredda in estate e aspirano aria in inverno ‘…nelle quali l’Inverno spira un vento, che attrae dentro le grotte un panno, che alla bocca si metta. Nell’Estate il vento raffredda, e quanto è più caldo di fuora, tanto è più freddo il vento che spira…’.

Di seguito i dati del percorso: https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/cesi-santerasmo-con-galleria-64072622